Schlagwörter

Altjahresabend, Böblingen, Corona, Eberhard Jüngel, Geduld, Gleichnis, Gleichnisse Jesu, gottesdienst, Jonathan Schmidt, kanzel und katheder, Kirche nach Corona, Mt 13, Neujahr, pachific, predigt, rumauntsch, Silvester, Taumellolch, Unkraut

Predigt am Altjahresabend 2021 (31. Dezember)

über Matthäus 13,24-30

Stadtkirche Böblingen

Taumel-Lolch

Das Unkraut im Gleichnis hat einen Namen. Eigentlich sogar mehrere, wie das halt oft so ist: da gibt es den botanischen – lolium temulentum – und dann gibt es die vielen Bezeichnungen, die der Volksmund ihm gegeben hat: Rauschgras oder Schwindelweizen, Tollgerste oder Taumellolch.

Klingt ein bisschen nach durchfeierten Silvesternächten oder nach bewusstseinserweiternden Drogen, und so ähnlich wirkt es auch, dieses „Unkraut“. Es sieht dem Getreide sehr ähnlich, neben dem es aufwächst, aber wenn seine Körner zusammen mit der übrigen Ernte gemahlen und verarbeitet werden, dann ist das Mehl verdorben und das Brot giftig. Es erzeugt Schwindel, Halluzinationen, Blindheit und im schlimmsten Fall Atemlähmungen. Ähnlich wie das Mutterkorn kann es Menschen „nur“ in den Wahnsinn treiben oder eben töten.

Man weiß es nicht. So wie man nicht weiß, warum die einen schwer krank werden, während andere nur ganz milde Symptome haben, fast wie bei einer Grippe. Und warum die Hühner diesen „Schwindelweizen“ ganz zufrieden aufpicken. Und warum sich Hauterkrankungen damit lindern lassen und bestimmte Geschwüre verschwinden, wenn sie damit behandelt werden. Man hat es nicht mehr erforscht, denn heute ist dieses Unkraut bei uns fast verschwunden, „verschollen“ steht im Lexikon. Man hat Mittel gefunden, das Saatgut rein zu halten vom giftigen Samen. Da müsste schon wieder einer kommen, der Böses im Sinn hat, ein „Feind“, der anderen schaden und sie heimlich vergiften möchte. Oder verhungern lassen –

Denn genau das droht ja der Ernte unseres Bauern. Ganz tückisch ist sie verdorben worden durch heimlich untergemischte Körner. Der Schwindelweizen ist ein Meister der Tarnung: So lange er klein ist, kann man ihn nicht von den anderen grünen Spitzen unterscheiden, die durch die Ackerkrume brechen. Erst wenn er Ähren ansetzt, sieht man den Unterschied. Doch dann ist es zu spät: seine langen, feinen Wurzelfäden hat er längst untrennbar um den echten Weizen gewickelt (oder die Gerste oder den Roggen). Will man ihn herausreißen, zieht man die gute Saat mit aus dem Boden und steht mit leeren Händen da.

Wenn also auf dem Feld zwischen dem guten Getreide auch der Taumellolch wächst, gibt es keine Möglichkeit, den Spuk vorzeitig zu beenden. Man muss warten, bis der Tag der Ernte kommt. Dann werden alle Halme geschnitten und alle Ähren gedroschen. Und dann sieht man mit bloßem Auge den Unterschied zwischen dem guten und dem giftigen Korn. Denn das ist gelblich-braun, klein und leicht. Es lässt sich aussieben, und das ist natürlich einfacher als das Sortieren von Hand. Aber es braucht Erfahrung. Und auch eine Menge Geduld. Am Ende aber steht da das reine Mehl. Weniger als man erhoffen konnte, so lange das Feld von ferne prachtvoll dastand. Aber mehr als wenn man mit radikalen Methoden eingegriffen hätte.

Umso kostbarer das Brot. Frisch gebacken aus feinem Mehl ohne Verunreinigung, ohne Gift. Es schmeckt köstlich – und duftet so wunderbar gut! So gestärkt kann man wieder aufbrechen zum Acker, kann ihn vorbereiten und säubern, pflügen und aussäen. Und hoffen, dass keiner kommt, der die Ernte verdirbt…

Delta

Wir hatten viel Grund zur Hoffnung am Ende des letzten Jahres: Kurz nach Weihnachten hatten die ersten Impfungen begonnen, in den Altenpflegeheimen und den Kliniken zuerst, mit mobilen Impfteams und bald schon langen Schlangen vor den Impfzentren. „Jetzt ist sie bald vorbei, die Pandemie“, hofften wir. Nur noch ein bisschen durchhalten, einen zweiten, energischen Lockdown, bis die Zahlen wieder unten sind und die Impfungen wirken…

Doch früh schon zeigte sich denen, die sich auskennen: Es ist Unkraut zwischen dem Weizen. Die Ernte ist gefährdet. Im Acker steckt giftige Saat und bedroht das Ganze. Auch dieses Unkraut hatte viele Namen: Delta und Omikron. AstraZeneca und Curevac. Querdenker und Schwurbler. Signal und Telegram und viel zu viele Talkshows. Verschwörungsmythen und irrationale Ängste. Und ein böser Feind, der ganz gezielt Gift in den Acker streut. Nein, keine Weltverschwörung irgendwelcher dämonischer Mächte. Sondern knallharte politische Interessen, die unsere demokratischen Strukturen nutzen, um sie zu zerstören. „Der Schoß ist fruchtbar noch…“

Schwindelig wurden wir geredet. Wie im Tollhaus haben die einen gefeiert und die anderen den Rausch gesucht bei Events, die besser unterblieben wären. Aber wir waren auch blind für andere Probleme. Klimawandel?!? Gibt’s nicht. Doch auf einmal war da mehr Wasser als die Befestigungen aushielten. Gabs Wirbelstürme und große Dürre, und während wir hier sitzen, knackt das Shelf-Eis der Antarktis bedrohlich, weil ein Gletscher auseinanderbricht und wohl bald die Meereshöhen signifikant verändern wird. Derweil stritten sie in Glasgow und Berlin und sonstwo um ein halbes Grad hin oder her, aber nicht jetzt, sondern erst in 10-15 Jahren.

Das Unkraut hat viele Namen. Und ganz feine, unglaublich starke Wurzelfäden, mit dem es sich um die Wirtspflanzen legt. Es ist kaum auszuhalten. Kaum mit anzusehen. Der Streit, der bis in die Familien dringt. Der Ehepaare schier zerreißt und das vormals gute Betriebsklima vergiftet, weil es auf einmal nur noch um Impfausweise und Testergebnisse geht. Um Superspreaderevents und Maskenpflicht und das Recht auf Urlaub auf den Balearen. Und dazwischen wachsen unsere Kinder auf. Vermissen unbefangenes Spielen und die Konfifreizeit mit lautem Singen am Lagerfeuer und durchgemachten Nächten auf Wanderschaft zwischen den Quartieren. Kommen nicht dazu, mal über die Stränge zu schlagen und von verbotenen Früchten zu naschen. Einsame sehnen sich danach, wieder unter Leute zu kommen und vielleicht, vielleicht nicht mehr allein zu bleiben. So viele bangen um ihre Existenz, kämpfen gegen Armut und Depression, haben keine Energie mehr, sich immer wieder etwas Neues auszudenken. Und immer noch sterben die Leute auf den Intensivstationen.

Und doch ist zwischen all dem Unkraut viel Weizen gewachsen. Auch im zweiten Corona-Jahr. Wir haben gelernt, die verschiedenen Halme zu unterscheiden. Das Gift nicht versehentlich doch ins Mehl zu mischen. Wir hatten die Wahl – und haben sie noch – und wissen, was gut für uns ist und was man lieber den Hühnern geben sollte. Freilich: Der Ertrag ist kleiner als früher, als am Heiligen Abend wirklich alle kamen – und auch an Silvester. Jetzt feiern viele lieber zuhause, um sich oder andere zu schützen. Und vielleicht tun wir damit einen Blick in die Zukunft, in der es zwar eine Öffentliche Kirche gibt, aber keine Volkskirche mehr.

Aber die Hoffnung ist da, dass wir dort bald wieder das Brot brechen und miteinander teilen können. Frisches, nahrhaftes Brot, keine trockene Hostie, steril verpackt und unter einer Schutzscheibe durchgeschoben wie eine toxische Substanz zur Behandlung eines tödlichen Tumors. Die Hoffnung ist da, und die Sehnsucht auch. Vorfreude, die sich bald erfüllen soll.

Hergerichtet

Am Ende des Jahres schaue ich auf das Feld meines Lebens und auf das, was da ausgesät wurde an Gutem und was wachsen durfte. Nicht erst in den letzten 12 Monaten, nein, da gibt es Halme, die tiefer wurzeln. Und ich sehe:

Der Weizen wächst. Der Windhafer auch.

Noch so ein Name. Das Unkraut in meinem Leben, ich könnte es ganz genau benennen. Die Ungeduld und die Trägheit. Der Perfektionismus und die Skrupel. Ihre feinen Wurzelfäden schlingen sich um Gaben und Talente und lassen sie nicht aufgehen. Nehmen ihnen den Nährstoff und stören sie beim Wachsen. Aber ganz hindern können sie es nicht, dass Neues entsteht und Gutes wächst. Und so entdecke ich zwischen all dem Unkraut gute, starke Ähren.

Musik ist da und ein neues Paar Orgelschuhe.

Und Lust auf neue Formen, die alte Botschaft weiterzusagen.

Ich habe in den letzten Wochen gelernt, wie man kleine Filmchen schneidet. Okay, ziemlich dilettantisch. Aber genug, um Leute zu erreichen, die wir hier noch nie gesehen haben. Und die sich jetzt zugehörig fühlen. Dazukommen. Mitmachen. Spaß haben und die frische Luft des Evangeliums schnuppern.

Ich habe eine neue Sprache entdeckt. Voller Fallstricke, so kompliziert. Aber auch voller Reichtum, mit einer eigenen Bilderwelt und vielen neuen Einsichten in das Leben der Leute, die sie als Muttersprache beherrschen. „Mach pachific“, sagen sie zum Beispiel: „Nimms gelassen, bleib geduldig, halte Frieden!“ Das gefällt mir, und das sage ich mir jetzt auch immer öfter.

Und wo man sich versteht, weil man dieselbe Sprache spricht, da kann man auch das Brot teilen und die Hoffnung und die Freude am Leben. Es ist noch nicht zu spät dafür. Wir sind auch nicht zu alt dazu. Der Acker der Liebe Gottes hat noch Platz für Wachstum, und die Sonne seiner Güte scheint so freundlich, auch wenn der warme Regen der Heiligen Geistkraft ruhig öfter auf die Welt herabregnen könnte. Gottseidank gibt es keinen Klimawandel in Gottes neuer Welt!

Dafür einen Bauern mit viel Geduld. Der den Zorn über die heimtückische Tat des „Feindes“ unterdrückt. Sich nicht provozieren lässt. Nicht in blinder Wut die giftigen Pflanzen ausreißt und dabei womöglich die eigene, kostbare Saat zerstört. „Gott, der in Christus für uns eintritt, richtet uns nicht hin, sondern her.“ Das hat Eberhard Jüngel gesagt, bei dem ich studiert habe und der – wie einige andere meiner wichtigen Lehrer – im letzten Jahr verstorben ist. Und alle haben neben dem vielen, was sie lehrten und und wussten und abgeprüft haben, vor allem das Eine geglaubt: Dass Gott in jeder und jedem von uns die Spreu vom Weizen trennen kann und das Unkraut vom Getreide und das Gift vom Korn. Egal, welchen Namen es hat und wie fest sich seine feinen Fadenwurzeln um unsere Seelen gewunden haben. Der Bosheit des „Feindes“ setzt er die Beharrlichkeit der Liebe entgegen. Das tödliche Gift wird vernichtet. Was bleibt, ist es wert, in Ewigkeit bewahrt zu sein. Nur Geduld. Abwarten.

Noch ist die Zeit der Ernte nicht da. Noch müssen wir damit zurechtkommen, dass neben dem Weizen auch das Rauschgras wächst. Und dass es manchmal ganz schön raumgreifend ist. Aber es ist schon entdeckt worden. Und wird uns am Ende nicht schaden. An der Schwelle zum Neuen Jahr schaue ich auf den Acker meines Lebens und sage mir: „Mach pachific!“ Wird schon werden. Mein Leben ist in guten Händen.

Amen.

Wer sich die Sache mit dem “pachific“ (für das Wort gibt es im Rumauntsch ganz unterschiedliche Schreibweisen!) noch etwas augenzwinkernd nahebringen lassen möchte, kann hier mal bei Jonathan Schmidt reinhören: https://youtu.be/l3O4_tJbi1M

… und wenn die Predigt einmal in der Welt ist, entwickelt sie sich weiter:

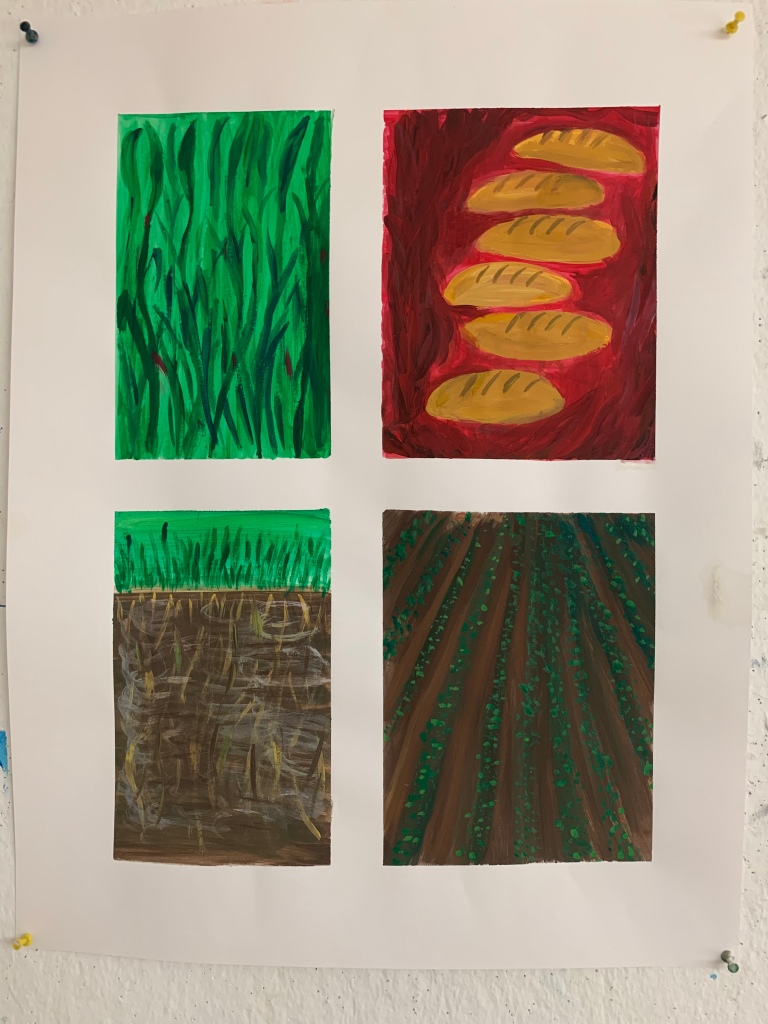

Im Gleichnis wird der Taumellolch ja verbrannt. Wie wäre es also, sich vorzustellen, dass mit dem unnützen Kraut der Ofen beheizt wird, in dem das Brot bäckt?!? In der Bildergeschichte, die dazu entstanden ist, habe ich es so dargestellt.